ソフトパワー大国を目指す世界第二位の経済大国・中国が、ハリウッドに対する影響力を強めています。80年代後半にソニーがコロンビア映画を買収した際のアメリカのヒステリックな反応を覚えてらっしゃる皆さんにとっては、昨今の中国に対するハリウッドの寛容さに戸惑いを覚える方もいらっしゃるかもしれません。今回はハリウッドに進出したバブル期の日本をアメリカがどのように扱ったかについて振り返ってみたいと思います。

Contents

日本の経済進出に対するハリウッドの反応

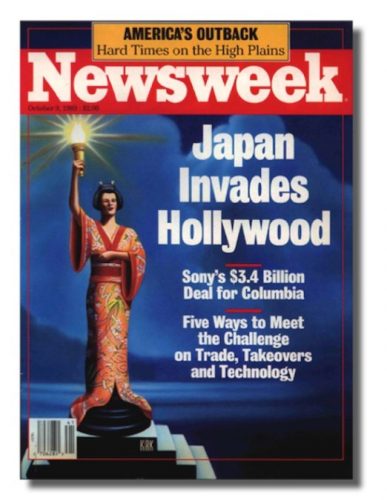

1986年からいわゆるバブル景気に突入した好調な日本経済を背景に、ソニーがコロンビア映画を買収したのは1989年のことでした。日米経済摩擦が最もヒート・アップしたタイミングで飛び込んできたこのニュースに対し、アメリカのニュースメディアはヒステリックな反応を示しました。その象徴となったのがニューズウィークのこちらの表紙です。

TURNER CLASSIC MOVIES, INC(http://www.tcm.com)

「日本、ハリウッドに侵攻する」あるいは「日本はアメリカの魂を買収した」というセンセーショナルなフレーズに驚いた多くの日本人は、いよいよアメリカ人を怒らせてしまったと本気で心配したものです。

ただ、ソニー製品がスクリーンに登場する場面が増えたことを除けば、ソニーが日本のイメージアップを図るために製作現場に口を挟むようなことは無かったはずですし、仮にそうしたことが起こっていたとしたら、とんでもない騒ぎになっていたでしょう。それは先ほどご紹介したニューズ・ウィークの表紙から容易に想像できるはずです。

文句も言わず悪者扱いされた日本人

そんな控えめな日本を横目に、ハリウッドはこれまでと何ら変わることなく自由な創造活動を継続しました。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』(1989年)

ソニーがコロンビア映画を買収した年と同じ1989年に公開されたこの大ヒット映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』にも、当時の日米関係を反映したシーンが登場します。主人公のマーティー・マクフライが未来(映画の設定上は2015年)に勤務する会社の上司「フジツウさん」の登場シーンです。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』を制作したユニバーサル映画が松下電器産業(現パナソニック)に買収されたのは、本作品が公開された6年後の1995年のことでした。

『ダイ・ハード』(1988年)

次にご紹介するのは、ブルース・ウィリスをスターダムに押し上げたアクション・スリラーの名作『ダイ・ハード』です。

物語の舞台は、主人公の妻が勤務するナカトミ商事が所有するハイテク高層オフィスビルでした。ナカトミ社長は、1939年京都生まれの日系2世で、幼少期に日系人強制収容所暮らしを経験した後、苦学の末にカリフォルニア大学を卒業しハーバード大学でMBAを取得したエリートとして描かれています。

先ほどの「フジツウさん」に比べればずい分洗練されたイメージですが、ナカトミ社長の次のセリフを聞けばイメージが変わるかもしれません。

Pearl Harbor didn’t work out so good, so we got you with tape decks.”

”パールハーバーでは上手く行かなかった。そこでカセット・デッキで攻めることにしたのだ”

「日本は軍事力ではなく経済力でアメリカに侵攻する」ということのようです。冒頭のニューズ・ウィークの表紙を連想させますが、実はこれと似たようなセリフが1989年に公開された『ブラックレイン』にも登場します。

Sugai: I was 10 when the B-29 came. My family lived underground for three days. We when came up, they city was gone. Then the heat brought rain. Black rain. You made the rain black, and shoved your values down our throats. We forgot who we were. You created Sato and thousands like him. I’m paying you back.

菅井:B29が飛んで来た時私は10歳だった。私の家族は3日間地下で過ごした。地上に出た時、街は無くなっていた。そして熱が雨を降らせた。黒い雨だ。あなた方は黒い雨を降らせ、私たちののど元に自分たちの価値観を押し付けた。我々は自分たちが誰かを見失った。あなた方は佐藤や彼に似たような連中を何千人も生み出した。だから私はあなた方に復讐するのだ。

1989年に公開された『ブラックレイン』と1988年に公開された『ダイハード』のいづれの作品にも「戦争に敗れ復讐の機会を狙っている日本人」というイメージが描かれていたわけです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?ハリウッド映画に登場する日本のイメージは、ちょうど日本のバブル期を境に変化したと思います。それまでの異質なものへの神秘性や警戒感が、異質なものを乗り越えた後の協力関係を訴えるものに変化したのです。

当初は「文化的侵略行為」とまで言われたソニーのコロンビア映画買収も、製作現場に口をはさまなかったソニーや日本に対する信頼感が醸成される過程で鳴りをひそめました。

こうした日本のアプローチと全く異なる方法でハリウッドに接近を試みているのが中国です。中国のイメージ改善のためには金に糸目をつけない彼らは、まさに金を出せば口も出すという姿勢を貫いています。

政治的、経済的には中国の台頭に過敏な反応を示すアメリカですが、ことハリウッドについていえば、露骨ともいえるほど中国寄りの映画が次々とリリースされており、市場としても資金源としても中国なしには立ち行かないハリウッドの実態が垣間見えます。

ハリウッドがどこまで妥協を重ねるのか、映画ファンとしては気がかりな部分です。